今年 (2025年) や、

|

|

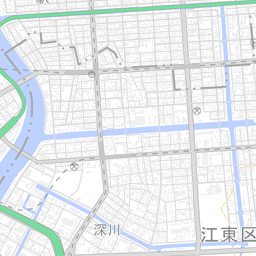

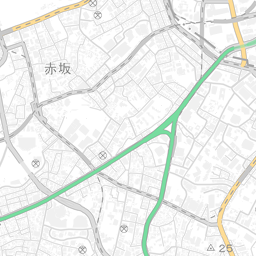

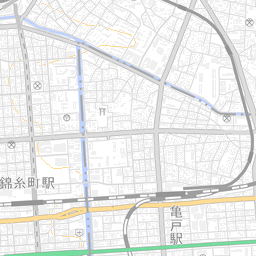

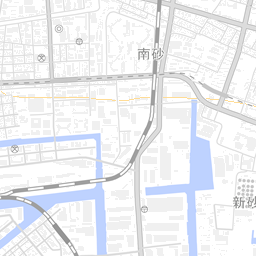

今年 (2025年) の惠方を地図で見る

今年の恵方は

「西南西やや西」で、西から南へ15°の位置にあります。

*方角を示す赤い矢印は今年(2025年)の恵方です。

|

- 地図上の方位図を透明にしていない地図が こちらにあります 見やすい方をご利用ください。

地図について(出典など)

- 当サイトでは、国土地理院が提供する「地理院タイル」や、「OpenStreetMap」などを使用しています。ご利用に当たっては「地理院コンテンツ利用規約」「OpenStreetMap」などをご覧ください。それぞれの地図は、表示される縮尺が限られるもの、地域が限定されるものなどがあります。ここでは、地図の利用に当たって出典の明示が義務づけられているものの内、地図上に表示されるもの以外の出典、および凡例などを示します。このお知らせは、地理院タイルを利用する全てのページにおける共通のものであり、現在のページにおいて下記の地図の全てが表示されるとは限りません。

- ズームレベル 5~8:「The bathymetric contours are derived from those contained within the GEBCO Digital Atlas, published by the BODC on behalf of IOC and IHO (2003) (http://www.gebco.net)

海上保安庁許可第292502号(水路業務法第25条に基づく類似刊行物)」 - Shoreline data is derived from: United States. National Imagery and Mapping Agency. "Vector Map Level 0 (VMAP0)." Bethesda, MD: Denver, CO: The Agency; USGS Information Services, 1997.

- ズームレベル 5~8:Shoreline data is derived from: United States. National Imagery and Mapping Agency. "Vector Map Level 0 (VMAP0)." Bethesda, MD: Denver, CO: The Agency; USGS Information Services, 1997.

- ズームレベル 2~8:Shoreline data is derived from: United States. National Imagery and Mapping Agency. "Vector Map Level 0 (VMAP0)." Bethesda, MD: Denver, CO: The Agency; USGS Information Services, 1997.

- ズームレベル 5~8:「The bathymetric contours are derived from those contained within the GEBCO Digital Atlas, published by the BODC on behalf of IOC and IHO (2003) (http://www.gebco.net)

海上保安庁許可第292502号(水路業務法第25条に基づく類似刊行物)」

Shoreline data is derived from: United States. National Imagery and Mapping Agency. "Vector Map Level 0 (VMAP0)." Bethesda, MD: Denver, CO: The Agency; USGS Information Services, 1997. - Geospatil Information Authority of Japan (GSI)

《地理院写真》- ズームレベル 9~13:Landsat8画像(GSI,TSIC,GEO Grid/AIST), Landsat8画像(courtesy of the U.S. Geological Survey), 海底地形(GEBCO)

- ズームレベル 2~8:Images on 世界衛星モザイク画像 obtained from site https://lpdaac.usgs.gov/data_access maintained by the NASA Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota, (Year). Source of image data product.

《地理院色別標高図》ズームレベル 5~15- 海域部は海上保安庁海洋情報部の資料を使用して作成.

- ズームレベル 5~8:「The bathymetric contours are derived from those contained within the GEBCO Digital Atlas, published by the BODC on behalf of IOC and IHO (2003) (http://www.gebco.net)

地図の使い方

検索結果のサンプルと、表示される方位図 |

恵方とは...

恵方に関連する知識

恵方 えほう

その年の

歳徳神 としとくじん

十干 じっかん

- 甲 きのえ …… (こう)

- 乙 きのと …… (おつ)

- 丙 ひのえ …… (へい)

- 丁 ひのと …… (てい)

- 戊 つちのえ … (ぼ)

- 己 つちのと … (き)

- 庚 かのえ …… (こう)

- 辛 かのと …… (しん)

- 壬 みずのえ … (じん)

- 癸 みずのと … (き)

恵方巻き

立春の前日の節分の夜に、恵方に向かって、願い事をしながら無言で太巻き寿司を丸かじりする風習があります。

この風習は、もともと大阪地方のもので、その巻き寿司が「恵方巻き」「恵方寿司」などと呼ばれています。 大阪では、「巻き寿司」「丸かぶり寿司」などと呼ぶのが一般的です。

1990年代の後半頃から、コンビニエンスストアなどが販売促進として展開するようになり、2000年代に入るとスーパーマーケットチェーンなどにも広まって全国の節分の風習としてほぼ定着したとされます。

なお、2002年に主婦と生活社から発行された「冠婚葬祭すぐ使える実用事典(606ページ)」には、四季の行事の項目があり、節分など一年間の行事が詳細に載っていますが、「恵方巻き」についての記述はありませんでした。

恵方参り・恵方詣り・恵方詣で

元日に、その年の恵方にあたる神社・仏閣に参詣し、一年の福徳を祈ります。

七草がゆと恵方

一月七日の「

「七草たたき」とも言われる風習で、囃子詞を唄いながら七つの台所道具で七草を叩く際に「歳徳神の方を向く」と、江戸時代の文献に記されています。

七草の歌に曰く、

(中略)

三都ともに六日これを買い、同夜と七日暁と再度これをはやす。はやすと云うは、

(中略)

ある書に曰く、七草は、七づゝ七度、合せて四十九

【編集注】「

【編集注】「

陰陽道 おんみょうどう / おんようどう

古代中国の自然哲学思想と陰陽五行説を起源として日本に伝来し、七世紀頃に日本で特異な発展を遂げた自然科学と呪術の体系といわれます。

陰陽道に携わる人を陰陽師(おんみょうじ・おんようじ)と呼び、大宝令には規定がありましたが、後世には民間において加持祈祷を行うようになりました。