[1] 春の七草とは(せり・なずな …)

= 春の七草・春の七種 =

|

春の七草

七草がゆの作り方

秋の七草

秋の七草の家紋

夏の七草

冬の七草

七草の英名

|

※ページ内の画像は、クリックして拡大することができます。

※ページ内の画像は、古文書からの引用を除いて全て当サイトのオリジナルです。転用・転載を禁じます。

|

[1] 春の七草とはなんでしょうか?

春の七草を声に出して読んでみましょう。

- 新しい年を祝いお正月気分がまだちょっと残っている1月7日は、五節句の一つ「

人日の節句

」です。この日には「七草粥」を食べて邪気を祓い、一年の無病息災と五穀豊穣を祈るとされる風習があります。[五節句とは ▶]

- この日は、「七草」「七草の節句」「七草の祝い」などとも言われます。

注:「七草」は、七種類の意味の「七種」とも書かれる。

注:「節句」は、本来の用字は「節供」とする説がある。

- では、「七草」とは何を指すのでしょうか。「七草」の起源は何でしょうか。ここでは、それらを見てみたいと思います。

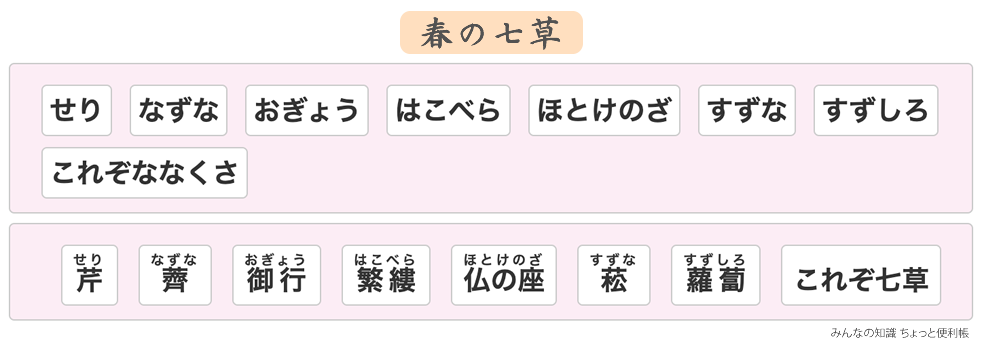

- 七草の種類は、次のような「五七五七七」の覚えやすい短歌調で現代に伝わります。

せり

なずな

おぎょう

はこべら

ほとけのざ

すずな

すずしろ

これぞななくさ

芹

薺

御行

繁縷

仏の座

菘

蘿蔔

これぞ七草

注:「 おぎょう」は「 ごぎょう」とも呼ばれますが、ここでの読み方は、 『ごぎょうは誤り』とする植物学者・牧野富太郎博士の説 に拠りました。近年、一般には「 ごぎょう」とするものが多く見られるようですが、植物を扱った専門書などでの「七草」の解説では「 おぎょう」とするものが見られます。

- では、「せり・なずな・おぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ」の、現在言われている種類などを見てみます。

※写真は拡大することができます。

名称など |

備考 |

|

セリ

芹

セリ科

|

セリの若菜は香りが良く、お浸しなどの食用に。「七草」の時期以外でも鍋物などに使われる。

|

|

ナズナ

薺

アブラナ科

|

ナズナの別名はペンペングサ、シャミセングサ、バチグサなど。 かつては冬の貴重な野菜で、若苗を食用にする。

江戸時代の民間での七草粥の材料は、江戸ではナズナに小松菜を加え、関西ではナズナにカブを加えた二種ほどであった。〔後述〕

|

|

オギョウ

(ゴギョウ)

御行

御形

キク科

|

オギョウは、ハハコグサ(母子草)のこと。

オギョウは、ゴギョウとも。一般には「ゴギョウ」とするものが多く見られる。

ハハコグサは、ホウコグサとも。生薬名で

鼠麹草。

この植物の名称について、植物学者の 牧野富太郎(1862-1957)は、1919年〈大正8年〉の入江弥太郎との共著 「雑草の研究と其利用」で、『ははこぐさ(鼠麹草) (略)一名 ごぎうと称す。是れ宜しく おぎゃう(御行と書す)ならざるべからず』とし、「 おぎょうでなくてはならない」としている。

また、「オギョウは御行と書くがこれをゴギョウと言うのは

可

くない」( 『植物記(1943年・昭和18年)』)、『ゴギョウは誤』( 『図説普通植物検索表(1950年・昭和25年)』)としている。また、「五行、五形と書くのは非」(『植物記』『植物一日一題』)としている。

|

|

ハコベラ

繁縷

蘩蔞

ナデシコ科

|

ハコベのこと。古名でハクベラとも。

お浸しなどの食用にできるほか、小鳥に野菜代わりの餌として食べさせたりする。

ハクベラは「波久倍良」として、平安時代の辞書類の『新撰字鏡』や、『本草和名』、『和名類聚抄』などに見られる他、『拾芥抄』に「蘩蔞」のルビとして見られる。

|

|

ホトケノザ

仏の座

タビラコは

キク科

現在の

ホトケノザは

シソ科

|

現在の紫紅色の花を付けるホトケノザではなく、タビラコ(田平子)を指し、食用にするのはコオニタビラコ(小鬼田平子)とされる。

ただし、オオバコの絵を描く文献〔古今沿革考・後述〕や、七種類の中にホトケノザとタビラコの双方をあげる文献〔壒嚢鈔・後述〕もあったりする。

現在の紫紅色の花を付けるホトケノザはシソ科だが、食には絶えられない。春の七草のタビラコはキク科で黄色い花を付ける。タビラコは、カワラケナとも。

|

|

スズナ

菘

菁

鈴菜

アブラナ科

|

カブ(蕪)のこと。

|

|

スズシロ

蘿蔔

清白

アブラナ科

|

ダイコン(大根)のこと。

|

【リンク】牧野富太郎ほか著による『児童野外植物のしをり』に書かれた「春の七草」と挿絵

1912年・明治45年(国会図書館デジタルコレクション)

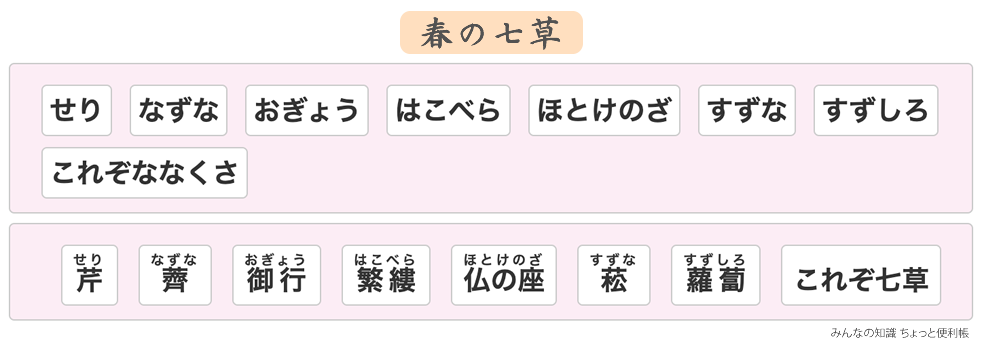

- これまで述べたように、現在の「七草」はこのような植物として一般化しています。

せり

なずな

おぎょう

はこべら

ほとけのざ

すずな

すずしろ

これぞななくさ

芹

薺

御行

繁縷

仏の座

菘

蘿蔔

これぞ七草

- では、次から、七草の起源などについて見てみたいと思います。

- が、ちょっとその前に……

|

- このサイトでは、いくつかの文献を引いていますが、この他にも文献や説があることも考えられ、ここに述べたことが全ての情報ではありません。皆様からのご指摘をお待ち致します。

- このページは、例のいくつかをあげ編集しています。

- 学習や研究などにお使いの際は、辞典・専門書などでご確認ください。(このページを利用され、何らかの不利益や問題が生じても、当サイトは一切の責を負いかねます。あらかじめご了承ください)

- 本サイトは編集著作物です。データの無断転載等を禁じます。

著作権侵害という犯罪 著作権侵害という犯罪

|

Last updated : 2025/10/18