【俳諧・川柳】

注:括弧内は、本サイト編集において現代仮名遣いや漢字などに置き換えたものです。

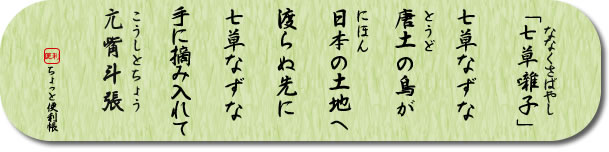

七草・七種・摘み草・なずな摘み・若菜摘み

薺のつらをふんて行春 〔 薺の面を 踏んで行く 春 〕

なずなのつらを ふんでゆく はる

紀貝 宝暦2年・1752年・誹諧武玉川・三

わか菜より松曳方や男ふり 〔 若菜より 松曳く方や 男振り 〕

わかなより まつひくかたや おとこぶり

宝暦5年・1755年刊・誹諧武玉川・八

七草の一所つゝはつれ雪 〔 七草の 一所ずつ はずれ雪 〕

ななくさの ひとところずつ はずれゆき

宝暦5年・1755年刊・誹諧武玉川・八

つみ草のやりてハざるを持て出る 〔 摘み草の 遣手は 笊を 持って出る 〕

つみくさの やりては ざるを もってでる

川柳評・明和元年・1763年・誹風柳多留拾遺・六

ぢん笠でつみ草に出る淺ぎうら 〔 陣笠で 摘み草に出る 浅黄裏 〕

じんがさで つみくさにでる あさぎうら

明和4年・1767年・誹風柳多留・五

つみ艸を遣

リ手ハ舟へ呼ひ集

メ 〔 摘み草を 遣手は 舟へ 呼び集め 〕

つみくさを やりては ふねへ よびあつめ

安永元年・1772年・誹風柳多留・十

つみ草の商賣人はみかんかご 〔 摘み草の 商売人は みかん籠 〕

つみくさの しょうばいにんは みかんかご

安永4年・1775年・誹風柳多留・十三

つみ草もざるをもつたハ近所なり 〔 摘み草も 笊を 持ったは 近所なり 〕

つみくさも ざるを もったは きんじょなり

安永6年・1777年刊・誹風柳多留・十二

枩の内つみ草に出るせちからさ 〔 松の内 摘み草に出る 世知辛さ 〕

まつのうち つみくさにでる せちがらさ

安永7年・1778年刊・誹風柳多留・十三

つミ艸もまつのうちハかせきなり 〔 摘み草も 松の内は 稼ぎなり 〕

つみくさも まつのうちは かせぎなり

天明5年・1785年・川柳評万句合勝句刷・天五花3

つみ艸のはしりが來ると松かとれ 〔 つみ草の はしりが 来ると 松が取れ 〕

つみくさの はしりが くると まつがとれ

紀鳥 寛政8年・1796年刊・誹風柳多留・二十六

初春のつみ艸遊ふ人でなし 〔 初春の 摘み草遊ぶ 人でなし 〕

はつはるの つみくさ あそぶ ひとでなし

龜鳥 文化4年・1807年刊?・誹風柳多留・四十

佛の座五行鈴奈で神儒佛 〔 仏の座 五行 鈴奈で 神儒仏 〕

ほとけのざ ごぎょう すずなで しんじゅぶつ

麹丸 文政4年・1821年刊・誹風柳多留・七十三

薺からそだてぺんぺん草で喰うひ 〔 薺から 育て ぺんぺん草で 食い 〕

なずなから そだて ぺんぺんぐさで くい

幸司 文政4年・1821年刊・誹風柳多留・七十三

七草も俗にわかるハ芹なづな 〔 七草も 俗に分かるは 芹 なずな 〕

ななくさも ぞくに わかるは せり なずな

一蜂 文政6年・1823年刊・誹風柳多留・七十六

つみ草の入ものにする下女か袖 〔 摘草の 入れ物にする 下女が袖 〕

つみくさの いれものにする がじょがそで

白水 文政7年・1824年刊・誹風柳多留・八十

七種ハ源氏平家ハ十五日 〔 七種は 源氏 平家は 十五日 〕

ななくさは げんじ へいけは じゅうごにち

子安 文政11年・1828年刊・誹風柳多留・百一

七種の跡て五行の星祭り 〔 七種の 跡で 五行の 星祭り 〕

ななくさの あとで ごぎょうの ほしまつり

柳泉 天保3年・1832年刊・誹風柳多留・百二十

ぺん/\ハ春七草の引

キのこし 〔 ぺんぺんは 春七草の 引き残し 〕

ぺんぺんは はるななくさの ひきのこし

麹丸 天保5年・1834年刊・誹風柳多留・百三十

七種に門

トヘ出そめの鋏研

キ 〔 七種に 門ヘ 出初めの 鋏研ぎ 〕

ななくさに かどへ でぞめの はさみとぎ

升丸 天保9年〜11年・1838年〜40年刊?・誹風柳多留・百六十四

おのがため春の野に出るなづなつみ 〔 おのがため 春の野に出る なずなつみ 〕

おのがため はるののにでる なずなつみ

天保11年・1840年・画本柳樽

なずな売り・なずな買う

買人の手てつまゝせる薺草 〔 買う人の 手で 摘まませる 薺草 〕

かうひとの 手で つまませる なずなぐさ

寛永4年・1627年刊・誹諧武玉川・続(二)

薺売はやむさほるや蕗のとう 〔 薺売り はや むさぼるや 蕗の薹 〕

なずなうり はや むさぼるや ふきのとう

宝暦10年・1760年刊・誹諧武玉川・十四

薺うり村でも至極かせぐやつ 〔 薺売り 村でも 至極 稼ぐ奴 〕

なずなうり むらでも しごく かせぐやつ

明和4年・1767年・誹風柳多留・五

薺でも𧶠

レがいけんの聞はじめ 〔 薺でも 売れが 意見の 聞き始め 〕

なずなでも うれ が いけんの ききはじめ

明和5年・1768年・誹風柳多留・五

薺うり此上ねきるところなし 〔 薺売り この上 値切る ところなし 〕

なずなうり このうえ ねぎる ところなし

安永元年・1772年・誹風柳多留・十

此頃の雪てときばるなづなうり 〔 この頃の 雪で と きばる なずな売り 〕

このごろの ゆきで と きばる なずなうり

安永7年・1778年刊・誹風柳多留・十三

なづなうりかけねをいつてしかられる 〔 なずな売り 掛け値を言って 叱られる 〕

なずなうり かけねをいって しかられる

安永6年・1777年・誹風柳多留・十五

うぬが爲春の野に出るなつなうり 〔 うぬが為 春の野に出る なずな売り 〕

うぬがため はるののにでる なずなうり

安永7年・1778年・誹風柳多留・十六

七けんで七文が𧶠るなづなうり 〔 七軒で 七文が売る なずな売り 〕

しちけんで しちもんがうる なずなうり

安永7年・1778年・誹風柳多留・十六

三文かなつなをかつてしかられる 〔 三文が なずなを買って 叱られる 〕

さんもんが なずなをかって しかられる

安永7年・1778年・誹風柳多留・十七

薺うりあるいて来たが元手也 〔 薺売り 歩いて来たが 元手なり 〕

なずなうり あるいて きたが もとでなり

眠狐 安永9年・1780年刊・川傍柳・初

きミよりハ先わか爲のなつなうり 〔 君よりは 先ず 我が為の なずな売り 〕

きみよりは まず わがための なずなうり

天明5年・1785年・川柳評万句合勝句刷・天五満1

薺𧶠六十以上十五以下 〔 薺売り 六十以上 十五以下 〕

なずなうり ろくじゅういじょう じゅうごいか

逸飛 文化7年・1810年刊・誹風柳多留・四十九

三味せんの實ばへ六日に𧶠に來る 〔 三味線の 実生 六日に 売りに来る 〕

しゃみせんの みばえ むいかに うりにくる

有幸 文化11年・1814年刊?・誹風柳多留・六十五

七種たたき・なずな叩き・七種の日

七種を打度夜也天の川 〔 七種を 打ちたき 夜なり 天の川 〕

ななくさを うちたき よなり あまのがわ

宝暦2年・1752年刊・誹諧武玉川・四

七種も近くて聞けは銭の音 〔 七種も 近くで聞けば 銭の音 〕

ななくさも ちかくできけば ぜにのおと

宝暦2年・1752年刊・誹諧武玉川・四

七種を田の中で聞首尾か出来 〔 七種を 田の中で聞く 首尾が 出来 〕

ななくさを たのなかで きく しゅびが でき

川柳評・宝暦3年・1753年・誹風柳多留拾遺・六

薺の日行先/\ハこほれ松 〔 薺の日 行く先々は こぼれ松 〕

なずなのひ ゆくさきざきは こぼれまつ

宝暦9年・1759年刊・誹諧武玉川・十三

もみくちやな唐土の鳥ハ下女か打ち 〔 もみくちゃな 唐土の鳥は 下女が打ち 〕

もみくちゃな とうどのとりは げじょが うち

露丸評・宝暦13年・1763年・誹風柳多留拾遺・初

七種に一日薺もさそふ水 〔 七種に 一日 薺も さそう水 〕

ななくさに いちにち なずなも さそうみず

明和8年・1771年刊・誹諧武玉川・十六

なゝくさの杓子ハ舌かまハりかね 〔 七種の 杓子は 舌が 回りかね 〕

ななくさの しゃくしは したが まわりかね

川柳評・明和元年・1764年・誹風柳多留拾遺・初

七種をむすめハ一ツ打て迯 〔 七種を 娘は 一つ 打って 逃げ 〕

ななくさを むすめは ひとつ うって にげ

明和2年・1765年刊・誹風柳多留・初

七くさを寢所で笑ふにくらしさ 〔 七種を 寝床で笑う にくらしさ 〕

ななくさを ねどこで わらう にくらしさ

明和2年・1765年・誹風柳多留・三

七ゝくさを見て居娘うちたそう 〔 七草を 見て居る 娘 打ちたそう 〕

ななくさを みている むすめ うちたそう

明和4年・1767年・川柳評万句合勝句刷・明四義3

七草を心の内ていつてうち 〔 七草を 心の内で 言って 打ち 〕

ななくさを こころのうちで いって うち

明和4年・1767年・川柳評万句合勝句刷・明四信3

まな板をたゝくと常の門

トに成 〔 まな板を 叩くと 常の 門になり 〕

まないたを たたくと つねの かどになり

明和6年・1769年・誹風柳多留・七

臺所ハたゝく表ハひつこぬく 〔 台所は 叩く 表は 引っこ抜く 〕

だいどころは たたく おもては ひっこぬく

安永元年・1772年・誹風柳多留・十

鳥二羽をすり子木て打にきやかさ 〔 鳥二羽を 擂り粉木で 打つ 賑やかさ 〕

とりにわを すりこぎで うつ にぎやかさ

安永2年・1773年・川柳評万句合勝句刷・安二叶1

ぎやうさんなものハ薺のりやうりなり 〔 仰山な ものは 薺の 料理なり 〕

ぎょうさんな ものは なずなの りょうりなり

安永4年・1775年・川柳評万句合勝句刷・安四叶1

春の音にしては七種せ話しなし 〔 春の音に しては 七種 忙しなし 〕

おとのねに しては ななくさ せわしなし

風松 安永6年・1777年・誹風柳多留・七十三

なゝ草は乳母か朝おきはじめなり 〔 七草は 乳母が 朝起き 始めなり 〕

ななくさは うばが あさおき はじめなり

安永9年・1780年・川柳評万句合勝句刷・安九梅1

さわがしいものは節句のはじめ也 〔 騒がしい ものは 節句の 始めなり 〕

さわがしい ものは せっくの はじめなり

鼠弓 天明元年・1780年刊・川傍柳・三

とをくたゞなづなになづなたゝくおと 〔 遠く ただ なずな に なずな 叩く 音 〕

とおく ただ なずな に なずな たたく おと

(注:回文になっています) 天明2年・1782年刊・通神多佳楽富年

なゝ草をたゝく所へくれの人 〔 七草を 叩く所へ 暮れの人 〕

ななくさを たたく ところへ くれのひと

天明3年・1783年・誹風柳多留・二十二

なゝ草を女のたゝくけちなうち 〔 七草を 女の叩く けちな家 〕

ななくさを おんなのたたく けちな うち

天明5年・1785年・川柳評万句合勝句刷・天五梅1

七種に道具のたらぬ荒所帶 〔 七種に 道具の足らぬ 新所帯 〕

ななくさに どうぐのたらぬ あらじょたい

素調 寛政11年・1799年刊・誹風柳多留・二十八

昨晩のお笑艸をかゆにたき 〔 昨晩の お笑い種を 粥に炊き 〕

さくばんの おわらいぐさを かゆにたき

錦鳥 文化5年・1808年刊・誹風柳多留・四十五

七種ハ米に二挺の弓はしめ 〔 七種は 米に 二挺の弓始め 〕

ななくさは こめに にちょうの ゆみはじめ

(注:「七種粥」のこと) 斗丸 文化8年・1811年刊・誹風柳多留・五十三

俎板に乗るハ目出たい仏の坐 〔 俎板に 乗るは 目出度い 仏の座 〕

まないたに のるは めでたい ほとけのざ

芋洗 文化8年・1811年刊・誹風柳多留・五十六

神國のまないたにのる仏の座 〔 神国の 俎板に乗る 仏の座 〕

しんこくの まないたにのる ほとけのざ

可笑 文化11年・1814年刊・誹風柳多留・六十六

七種ハ弁慶ほとな道具だて 〔 七種は 弁慶ほどな 道具立て 〕

ななくさは べんけいほどな どうぐだて

梅下 文化12年・1815年刊・誹風柳多留・六十八

鳥を二羽たゝいて常の門にする 〔 鳥を二羽 叩いて 常の 門にする 〕

とりをにわ たたいて つねの かどにする

佃 文政2年・1819年刊・誹風柳多留・七十一

摺子木て何の鳥だか二羽たゝき 〔 摺り粉木で 何の鳥だか 二羽叩き 〕

すりこぎで なんのとりだか にわ たたき

尚古 文政6年・1823年刊・誹風柳多留・七十六

質草ハしばる七草はたゝく也 〔 質草は しばる 七草は たたく也 〕

しちぐさは しばる しちくさは たたくなり

淸屎 文政7年・1824年刊・誹風柳多留・八十

七種を自慢でたゝく蒲鉾や 〔 七種を 自慢で 叩く 蒲鉾屋 〕

ななくさを じまんで たたく かまぼこや

仇丸 天保3年・1832年刊・誹風柳多留・百十七

摺子木の加役薺と牛蒡なり 〔 摺り粉木の 加役 薺と 牛蒡なり 〕

すりこぎの かやく なずなと ごぼうなり

風松 天保4年・1833年刊・誹風柳多留・百二十一

俎板を木琴にする六日の夜 〔 俎板を 木琴にする 六日の夜 〕

まないたを もっきんにする むいかの よ

花菱 天保4年・1833年刊・誹風柳多留・別編・下

七種の音春に似ぬせわしなさ 〔 七種の 音 春に似ぬ 忙しなさ 〕

ななくさの おと はるに にぬ せわしなさ

裏成 天保5年・1834年刊・誹風柳多留・百三十一

芹薺五行摺粉木かな火箸 〔 芹 薺 五行 摺り粉木 かな火箸 〕

せり なずな ごぎょう すりこぎ かなひばし

木卯 天保5年・1834年刊・誹風柳多留・百三十一

白粥へ夕べたゝひた鳥を入れ 〔 白粥へ 夕べ 叩いた 鳥を入れ 〕

しらがゆへ ゆうべ たたいた とりを いれ

巽 天保6年・1835年刊・誹風柳多留・百四十

七種を娘ハ杵でたゝいてる 〔 七種を 娘は 杵で 叩いてる 〕

ななくさを むすめは きねで たたいてる

江山 天保8年・1837年刊・誹風柳多留・百四十五

七種爪

七くさに遣

リ手も長い爪をとり 〔 七種に 遣手も 長い 爪を取り 〕

ななくさに やりても ながい つめをとり

木綿 安永元年・1772年・誹風柳多留・十一

七

ナくさに遣

リ手もおしいつめをとり 〔 七種に 遣手も おしい 爪を取り 〕

ななくさに やりても おしい つめをとり

安永6年・1777年・誹風柳多留・十四

琴の音の止

ム日七種爪をとり 〔 琴の音の 止む日 七種 爪を取り 〕

ことのねの やむひ ななくさ つめをとり

寛政6年・1794年刊・誹風柳多留・二十五

夕

から見へぬ茶わんに薺あり 〔 夕べから 見えぬ 茶碗に 薺あり 〕

ゆうべから みえぬ ちゃわんに なずなあり

芋洗 寛政8年・1796年刊・誹風柳多留・二十六

注:「夕

」の「

」の字は、「部」の省略文字。古代に、旁の「阝」だけで「部」と読ませるようになり、さらに「

」と省略されたもの。片仮名の「ア」ではない。

注:例えば、「

物部

」が「物

」、「

日下部」が「日下

」のように使われ、さらに「ア」は「マ」の形へと変化し、カタカナ・ひらがなの「へ」の字が誕生したとされる。

あした取爪て薺をつんで居

ル 〔 明日取る 爪で 薺を 摘んでいる 〕

あしたとる つめで なずなを つんでいる

有幸 文化8年・1810年刊・誹風柳多留・五十六

七艸の先爪とりハ二本から 〔 七草の 先爪取りは 二本から 〕

ななくさの さきづめとりは にほんから

ヒツメ 文政11年・1828年刊・誹風柳多留・百五

七種を娵ねたられて爪をとり 〔 七種を 嫁 ねだられて 爪を取り 〕

ななくさを よめ ねだられて つめを とり

太幸 天保4年・1833年刊・誹風柳多留・百二十三

七種をしらべて嫁ハ爪を取 〔 七種を 調べて 嫁は 爪を取り 〕

ななくさを しらべて よめは つめを とり

柏子 天保9年〜11年・1838年〜40年刊?・誹風柳多留・百六十四

野辺のナズナ

野辺のナズナ

ナズナの若菜

ナズナの若菜

『守貞謾稿 巻二十六(春時)』より

『守貞謾稿 巻二十六(春時)』より から見へぬ茶わんに薺あり 〔 夕べから 見えぬ 茶碗に 薺あり 〕

ゆうべから みえぬ ちゃわんに なずなあり芋洗 寛政8年・1796年刊・誹風柳多留・二十六

から見へぬ茶わんに薺あり 〔 夕べから 見えぬ 茶碗に 薺あり 〕

ゆうべから みえぬ ちゃわんに なずなあり芋洗 寛政8年・1796年刊・誹風柳多留・二十六 」の「

」の「 」の字は、「部」の省略文字。古代に、旁の「阝」だけで「部」と読ませるようになり、さらに「

」の字は、「部」の省略文字。古代に、旁の「阝」だけで「部」と読ませるようになり、さらに「 」と省略されたもの。片仮名の「ア」ではない。

」と省略されたもの。片仮名の「ア」ではない。 」、「

」、「 」のように使われ、さらに「ア」は「マ」の形へと変化し、カタカナ・ひらがなの「へ」の字が誕生したとされる。

」のように使われ、さらに「ア」は「マ」の形へと変化し、カタカナ・ひらがなの「へ」の字が誕生したとされる。